肖长培:福建旅游供给“结构性短缺”及转型升级路径

来源:中国新闻网福建 发布日期:2016-12-14【字体:大 正常】

12月14日福州 近年来,福建省人均GDP相继突破5000、8000、10000美元大关 ,旅游业迎来了大众旅游、高铁旅游的新时代。在经济社会发展步入新常态的背景下,省委、省政府高度重视旅游业发展,按照尤权书记做出的“自然环境清新、社会环境清新、工作作风清新”、把“清新福建”品牌打得更响的指示要求,持续将旅游业作为强供给、转方式、调结构、惠民生的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业加以培育,并在“十二五”期间主要旅游经济指标实现比2010年翻一番的基础上,审议通过了《福建省“十三五”旅游业发展专项规划》,明确了到2020年全省年接待游客总人数突破5亿人次、旅游总收入突破7000亿元,旅游业增加值占全省地区生产总值比重达8%的目标。本文拟就如何贯彻尤权书记“三个清新”的指示要求,深化福建旅游供给侧改革、消除“结构性短缺”作一探讨。

福建旅游的“供给增长”与“结构短缺”

按照经济学的供给、需求理论,大致可以将旅游总人数和旅游总收入视为旅游市场中的需求、供给二端,二者相辅相成。依照这样的分析思路,可以看出,近年来福建旅游市场呈现出“供给增长”和“结构短缺”的二元图景。

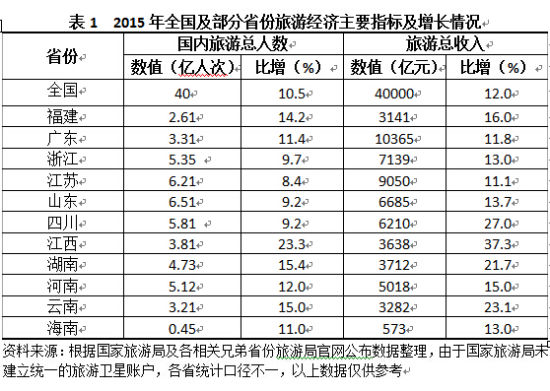

总量供给:规模增长与“供给不足”并存。“十二五”期间,福建年接待游客总人数、旅游总收入分别以远高于全省国民经济增长率的16.2%、18.1%增长,到2015年达到2.67亿人次、3154亿元,旅游市场需求与供给规模比2010年翻了一番。从全国来看,2015年福建接待国内游客人数、国内旅游收入分别增长14.2%,16.3%,分别比全国高3.7、3.2个百分点;入境游客人数、实现外汇收入分别增长8.5%、13.2%,比全国高6.2、5.4个百分点,双双位居全国第4位、第4位 。从潜在需求与供给分析,受人口规模制约,与部份兄弟省份相比,2015年福建旅游总人数(需求)总量约为广东省的4/5,国内旅游总人数约为浙江、江苏省的1/2左右,但增长率分别比广东、浙江省高2.8、4.5 个百分点;旅游总收入(供给)规模约为广东省的1/3,浙江省的46%,湖南省的62%(表1)。总体来看,福建旅游市场供给、需求规模在全国处于中等水平。

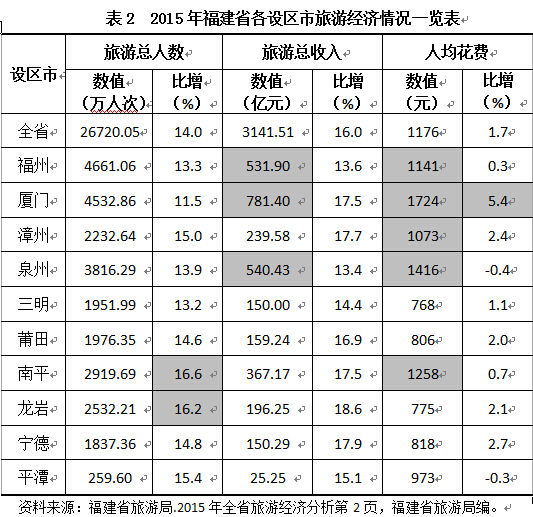

地区供给:快速增长与供给失衡同在。从地区来看,2015年,全省9个设区市和平潭综合实验区旅游供给(旅游总收入)与旅游需求(旅游总人数)均实现两位数以上增长,但彼此差距明显,供给失衡现象较为突出。平潭综合实验区2015年首次评定石牌洋、台湾澳前小镇2家国家3A级景区。福州、厦门、泉州市当年旅游总收入分别为531.9、781.4、540.3亿元,分别为平潭的21.1、30.9、21.3倍,宁德市的3.53、5.29、3.59倍(表2)。全省县(市、区)中,仍有少数县(市、区)至今仍未实现A级景区零的突破。

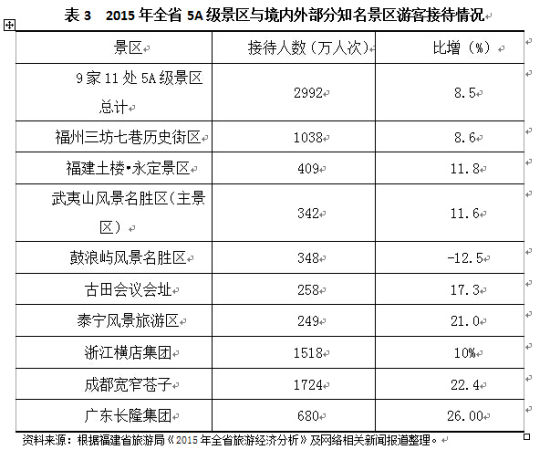

产品供给:景区倍增和精品稀缺相伴。“十二五”期间,全省国家A级景区由2010年的65家增加到2015年底的199家,其中5A级、4A级、3A级景区分别增加5家、45家、70家。到2015年,全省拥有世界遗产3处,世界地质公园2处,国家A级景区199家,其中5A级景区9家10处,国家旅游度假区2个,国家和省级生态旅游示范区11个,3星级以上乡村旅游经营单位114个,形成了相对完善的产品体系,生态旅游、乡村旅游、温泉旅游、红色旅游、邮轮旅游等成为游客消费的新热点。与此同时,除厦门、武夷山和福建土楼等少数景区外,福建旅游景区繁星点点,相对缺乏具有全国影响力的知名景区,观光度假景区多,休闲度假景区少,特别是海洋旅游、体育旅游、养生旅游、研修旅游、宗教旅游、文化旅游等新业态发展较慢,海岛旅游、夜间旅游、低空旅游、文化演艺等中高端产品相对缺乏。这种供给格局,与国内游客需求存在较大错位。2015年,来闽国内游客中,对山水风光旅游资源感兴趣的比例为71.1%,其次是民俗风情、海滩和历史人文,比例分别为36.1%、31.9%和30.7%。

要素供给:日趋完善与相对短板共生。2015年,全省共有星级饭店396家,其中五星级饭店51家,位居全国第6位,四星级饭店153家;旅行社905家,其中出境游组团社93家,5A级、4A级旅行社分别为62家、84家,其中2014年有9家旅行社跻身全国百强旅行社,数量居全国第4位。从经济效益来看,2013、2014年,福建旅行社组织和接待国内旅游人次数分别位居全国第7位、第5位,人天数分别位居全国第8位、第6位。从六大要素来看,福建游娱购要素存在短板。2015年,来闽游客平均消费1176元,高于全国平均水平,但长途交通费、住宿费、餐饮费是游客最主要的消费项目,分别占总消费比重的23.3%、22.7%、16.2%,购物费、游览费、娱乐费三项只占1/4。这说明,福建游娱购供给严重不足,缺乏能够激发游客消费、有吸引力的产品如台湾知名的旅游节庆活动——客家桐花祭、访台游客必购的旅游伴手礼——凤犁 、金门三宝(即金门菜刀、贡糖、高梁酒)等,导致旅游消费链条过短,制约了消费升级。

福建旅游供给“结构短缺”瓶颈分析

省内人口偏少。省内游客是福建最大的需求市场,占游客总人数的52.1%。2014年,福建人口3774万人,人口总量和GDP总量分别位居全国31个省、市、自治区第18位、第10位,约为广东省的1/3。加上省内居民“爱拼才会赢”、“5+2”的行为偏好,旅游休闲氛围不象四川、重庆等省份浓郁,旅游市场总体需求与供给总规模长期象“长不大的孩子”。

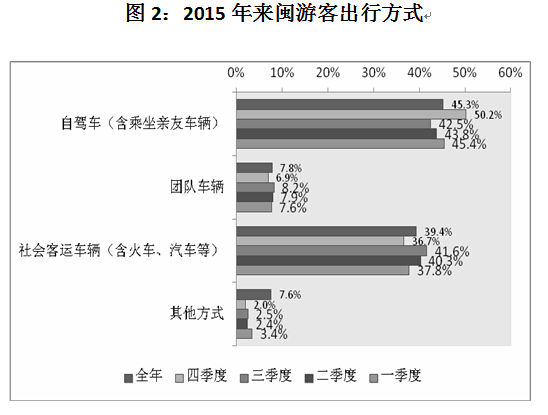

理念人才错位。近年来,自助出游已成为游客出行主要方式,旅游需求发生了颠覆性变化。2013-2015年,福建接待的国内游客中,个人或亲友结伴出游从68.2%提高到85.1%,自驾方式(含乘坐亲友车辆)出游提高到45.3%(图2)。但在旅游产品供给和人才配置上,存在着错位和理念误区。一是无门槛进入。与国外和港澳台地区许多旅游业主将从事旅游业作为自己终身追求不同,不少福建旅游业主多从其他行业转换人生跑道而来,对旅游业知之甚少。部分一线员工未经专门培训就仓促上岗。二是无差别供给。许多旅游业主边干边学,对国内外发展旅游业的最新潮流知之较少,缺乏创意、特色、精致、绿色、环保等新理念,不注重发展海洋旅游、文化旅游、生态旅游等新兴业态,或山寨、抄袭别人的产品,从而导致低端产品过剩。三是无情感服务。许多旅游业主和服务人员将旅游产品供给和服务过程当作物质和契约关系,只建景区不融入真情,只有“观光”没有“休闲”,只见“员工”不见“笑脸”,这种片面认知,一定程度上制约了旅游产品供给质量的提升。

市场主体散弱。相对北京、上海、山东等省份,福建旅游业起步晚,旅游企业小散弱差,不仅缺乏全国性旅游领军企业,而且缺乏一批能够为游客提供精细服务的中小旅游企业。目前,福建尚无1家旅游上市企业,五星级饭店数量和全国百强旅行社数量分别位居全国第6位、第4位,但排名相对靠后。从旅游集团和其他旅游企业来看,2014年,其人均增加值分别为70566、104080元,分别位居全国第17、10 位;人均财政贡献分别为8788、18590元,分别位居全国第20、13位。建发集团是本省规模最大的旅游集团,2014年,其营业额为17.58亿元,位居全国百强旅行社中第18位,营业收入为港中旅集团的1/15。除欣欣旅游网外,福建在线旅游企业相对滞后。

公共服务缺位。旅游经济是体验经济,口碑效应产生新的消费需求。近年来,福建省加大旅游公共服务力度,推出“清新福建”全新品牌形象,并首次将旅游集散服务中心和旅游标识标牌纳入全省为民办实事项目,完成了24个旅游集散服务中心和3800面旅游标识标牌建设,提升了美誉度。但总体而言,面对自由行的需求,福建旅游公共服务欠账较多,如何更好地为游客提供个性化、定制化的精细服务,包括加快建设智慧旅游体系、健全自驾车和房车露营地网络、实现景区与机场、动车站等无缝对接等,让游客乐游福建,依然任重道远。

加快推进福建旅游供给侧改革

“十三五”时期,是福建省旅游业加快转型升级的关键时期,福建旅游总需求和总供给即接待游客总人次、旅游总收入将分别增长15%、18% ,到2020年比2015年再翻一番,加快建设成为我国重要的自然文化旅游中心和国际知名的旅游目的地。必须精准发力,精准施策,加快推进旅游供给侧结构性改革,实现福建旅游产业的转型升级之梦。

加快旅游供给理念升级。这是加快供给侧结构性改革的先导。一是借智换脑。办好“清新福建大讲堂”,聘请境内外知名旅游专家以及美国迪斯尼、台北101等业界精英来闽讲课,同时强化旅游智库建设,加强旅游供给应用课题研究,在全省旅游行业普及旅游产品供给注重创意、特色、精致、风情、绿色、环保以及不是第一、就是唯一的先进理念,形成新的发展导向。二是外出借脑。制定实施“旅游创业人才成长计划”,鼓励支持各级旅游协会及景区、酒店、旅行社协会发挥主体作用,持续组织旅游业主赴国内外实地考察,学习发展海洋旅游、体育旅游、养生旅游、文化旅游等新业态的先进经验,做到海纳百川,为我所用。三是全员培训。推进“百千万旅游人才培训工程”,建立省、市、县三级培训网络,在5年时间内将全省旅游行业从业员培训一遍。四是引才聚才。用好人才政策,引进一批国内外旅游策划规划、创意人才和团队。扶持省内院校办好旅游专业,深化与境内外特别是与台湾旅游高校合作,培育急需的复合型、创新型、应用型人才,为深化旅游供给侧改革提供人才支撑。

构建“清新福建”产品体系。这是加快旅游供给侧改革的核心。一是做优现有景区。持续推进全省旅游景区创新提升计划,对现有的199家国家A级景区分类提升,将永定土楼、福州三坊七巷、莆田湄洲岛、福鼎太姥山等景区打造成为全国知名景区。积极支持鼓浪屿、闽浙木拱廊桥、闽南红砖古厝等申报世界遗产,鼓励全省各市、县开展国家A级旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区创建。突出福建世界遗产、生态、文化、对台、温泉、海洋等独特优势,持续包装策划一批适合团队游和自由行的精品线路,重点发展“舌尖福建”、“福建好礼”系列,吸引海内外游客“吃在福建”、“购在福建”、“住在福建”。二是推进重点项目。完善项目推进机制,扎实推进《行动计划》和省 “十三五”规划重点旅游项目建设,逐步建成一批在全国具有引领和标杆作用的海洋旅游、文化旅游等新景区。三是培育多元业态。加强旅游与文化、商务、林业、住建、民宗、海洋等部门合作,实施“旅游+”跨界融合计划,加快建设一批旅游+文化(农业、工业、商务、医药、体育等)等跨界融合产品,到2020年实现“个十百千万”计划目标,全省建成厦门、福州2个国际旅游城市、10个全域旅游县(市、区)、100个休闲集镇、打造1000个乡村旅游特色村,形成10000个具有福建特色的观光、休闲、度假、康养、研学等各类旅游产品,形成蓝色海丝、绿色休闲、红色文化三大旅游带,福州省会城市、厦门国际门户、武夷新区三大旅游核。

培育福建旅游企业集群。这是扩大旅游供给规模的重要抓手。一是扶持领军企业。鼓励新组建的福建省旅游发展集团加快发展,对省内外旅游企业实施资产重组、品牌输出等予以大力支持,打造10家以上年营业额超十亿的旅游产业集团和产业联盟。吸引国内外旅游企业落户福建,支持首旅集团、港中旅等大型旅游企业集团来闽发展。二是培育在线企业。吸引携程、去哪儿等在线OTA旅游企业来闽拓展业务,支持欣欣旅游网等“互联网+旅游”企业发展,在政府购买服务、市场开拓等予以重点扶持,推动其走向全国。三是发展旅游众创。吸引民间资本、风险投资建立创客基地和众创空间,开展旅游众筹、众创、众包、众扶等,激发大众创业、万众创新。鼓励大学毕业生、返乡农民工、农村富余劳动力等自主创业,发展乡村旅游等,打造小微旅游企业集群。

打响“清新福建”金字招牌。这是完善旅游市场信息供给,打通供给、需求信息瓶颈的重要举措。一是完善“清新福建”品牌体系。在“清新福建”主品牌之下,向国内外推出一批新的“清新福建”精品景区、酒店、旅行社,形成设区市、重点旅游县、旅游景区(酒店、旅游社)三级子品牌体系。制定系列标准,推进“清新福建”标识进入全省酒店、景区、旅行社门店及机场、火车站等,在省内重大展会和重要服务窗口全面推广,使其随处可见。二是重点突破网络高铁营销。开发《清新福建任你游》系列旅游攻略和APP,深化与百度、携程等国内外知名OTA企业的战略合作,创意推出一批有影响的旅游营销活动,营造网络话题,形成公众关注焦点。继续在京福、厦深等高铁命名一批“清新福建号”列车,使其成为福建旅游的流动风景。三是精准营销三大客源市场。实施福建旅游国际化战略,在美国、日本等十大重点客源国建设福建旅游国际推广中心,加大“清新福建”品牌在“海丝”沿线国家和地区的落地营销。实施全省整合营销,吸引省外游客来闽旅游。开展“清新福建任你游”系列活动,形成“月月有活动、季季有高潮”的格局和“福建人游福建”的热潮,做大市场需求,扩大旅游供给。

做优旅游公共服务供给。重点是推进“一个平台+四大工程”,形成完善的“清新福建”旅游公共服务体系,让海内外游客“到了福建,人人都是旅行家”。一是推进智慧旅游平台建设,加快智慧旅游云集群项目、智慧旅游旅行社云节点等项目建设、开展智慧城市、智慧景区、智慧酒店等试点,提升智慧管理、智慧服务、智慧营销水平,依托大数据技术,对旅游需求进行深入分析,引导旅游供给。二是推进“厕所革命”,持续推进旅游厕所建设三年行动计划,完成到2017年新建和改扩建旅游厕所1880座的目标。三是实施自驾车营地建设工程,顺应自驾游、自助游游客需求,建设一批集住宿、餐饮、购物、医疗救援、汽车维修等综合配套服务的自驾车营地和露营地。四是实施旅游景区直通车工程,在全省选择泰宁等重点县(市)作为试点,构建“清新福建”旅游直通车网络。五是实施旅游集散服务中心工程,争取到2020年实现全省县(市、区)旅游集散中心覆盖所有县(市、区),让游客服务触手可及。

创新旅游供给体制机制。通过体制创新,释放改革红利,打开旅游供给空间。一是创新综合协调机制。发挥省旅游产业发展联席会议机制作用,加强对全省旅游产业供给包括推进各类景区创建、举办重大节庆活动、建立整合营销机制、完善公共服务体系等重要事项的顶层设计,支持厦门、南平、龙岩等市、县成立旅游发展委员会,形成全省推进旅游供给的合力。二是强化供给政策支撑。认真落实《关于深化旅游业改革发展的实施意见和《促进旅游投资和消费实施方案》等文件,加强政策储备,出台新的政策,积极支持全省市、县扩大旅游供给消费,同时对全省各地开展各类景区创建、发展新兴业态以及举办重大节庆活动、完善公共服务体系等加大扶持,不断扩大市场供给。三是推进重点领域改革。成立福建旅游产业发展基金,推动全域旅游试点和景区管理体制改革,引进各类社会资本参与景区管理和营运。营造良好的投融资环境和旅游休闲消费环境,大力推广PPP模式,实行2.5天休闲度假,探索发行国民休闲旅游卡,有效激发大众旅游消费需求,迎接全民旅游的新时代。